Oleh: Haryudi S.H.I., M.Han, Pendiri KontenPositif.com

Jagat maya Indonesia dibuat heboh dengan program televisi bertajuk Xpose Uncensored, yang menggambarkan kehidupan santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Kontroversi “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok” yang tayang di Trans7 itu memantik perdebatan sengit di berbagai platform media sosial.

Tak hanya itu, tayangan tersebut juga memicu reaksi keras di khalayak ramai, sebagian menilai itu bentuk ‘adab dan tawadhu’, sementara lainnya menyebutnya praktik feodal yang merendahkan martabat manusia. Bahkan, tagar #BoikotTRANS7 sempat trending di media sosial.

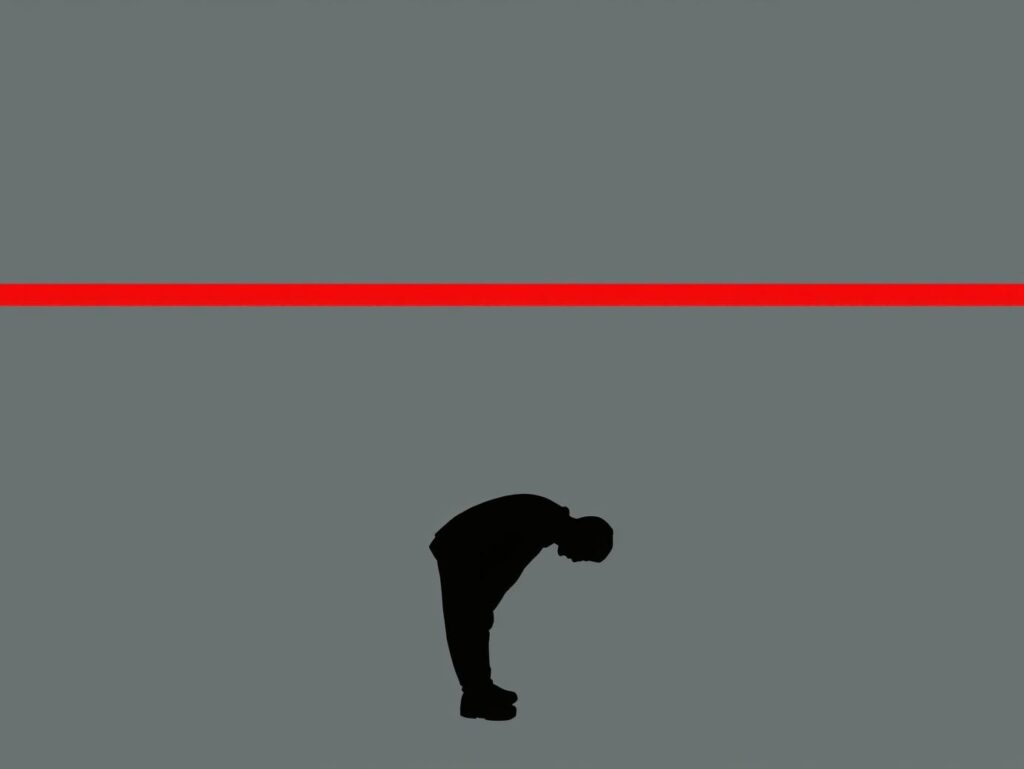

Fenomena “Gestur Ekstrem (jalan jongkok/berlutut)” sejatinya bukan hal baru. Tradisi serupa telah lama hidup di pesantren salaf, terutama di Jawa. Dalam catatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, M. Ishom el Saha, sebagaimana dilansir laman Kemenag RI, 14 Oktober 2025, menjelaskan bahwa tradisi itu bukan paksaan, melainkan ekspresi tata krama yang berakar pada nilai jatmika atau sikap santun dan tahu tata.

Namun, bagi Generasi Z, gestur itu terasa janggal. Di tengah nilai egalitarianisme dan kesetaraan, mereka mempertanyakan relevansi tindakan fisik yang tampak “merendahkan diri” di hadapan sesama manusia. Perdebatan itu pun memunculkan satu pertanyaan besar yaitu di mana batas antara adab Islami yang terpuji dan feodalisme kultural yang harus dihindari?

Egalitarianisme Gen Z: Membaca Gestur Ekstrem sebagai Feodalisme Simbolik

Para sosiolog menilai, generasi Z tumbuh dalam era digital yang sangat horizontal. Hubungan antarindividu dibentuk bukan oleh usia atau status sosial, melainkan kompetensi, empati, dan kredibilitas. Dr. Jean Twenge, dalam karyanya iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood (2017), mencatat bahwa generasi ini menghargai transparansi dan keadilan lebih dari hierarki.

Ketika mereka melihat praktik berlutut atau berjalan jongkok di hadapan figur otoritas, Gen Z membaca simbol, bukan niat. Bagi mereka, gestur itu merepresentasikan peniadaan karamah insaniyah (kemuliaan manusia), sebagaimana disinggung dalam Al-Qur’an:

“Sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam…” (QS. Al-Isra: 70).

Karenanya, mereka menilai tindakan seperti jongkok, apalagi disebut ngesot, atau mencium kaki dianggap sebagai perbudakan kultural, bukan adab spiritual. “Kalau hormat harus merendahkan diri sampai ngesot, di mana letak kemuliaan manusia yang diciptakan setara oleh Allah?” tulis salah satu warganet di platform X.

Baca Juga: Ancaman Siber, Stories dan Live Jadi Deepfake Terkuat?

Namun, dari perspektif psikologi sosial, penolakan itu bukan sekadar pemberontakan budaya. Menurut Prof. Jonathan Haidt (New York University), generasi modern cenderung memaknai hormat dalam konteks mutual respect, bukan blind obedience.

Mereka menghargai otoritas yang lahir dari kompetensi moral dan intelektual, bukan dari simbol-simbol feodal yang diwariskan turun-temurun.

Adab dan Batas Ghuluw: Mana yang Tawadhu’, Mana yang Tercela dalam Islam?

Dalam Islam, penghormatan terhadap guru dan orang tua memiliki dasar kuat. Namun, para ulama juga menegaskan bahwa bentuk penghormatan tidak boleh menyerupai ibadah. Di sinilah konsep ghuluw yakni melampaui batas dalam memuliakan manusia, menjadi pembeda penting.

Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah kalian berlebihan memuji aku sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah, ‘Hamba Allah dan Rasul-Nya.’” (HR. Bukhari, no. 3445)

Hadis ini menjadi fondasi utama larangan ghuluw. Dalam konteks penghormatan, Rasulullah SAW juga menolak sujud dari sahabat. Dalam riwayat Abu Dawud (no. 2140), ketika Mu‘adz bin Jabal pulang dari Syam dan melihat orang-orang sujud kepada pemimpin mereka, ia mencoba melakukan hal serupa kepada Rasulullah SAW. Namun, Nabi menegur:

“Janganlah engkau lakukan. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya.”

Dari sini para ulama, termasuk Ibn Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi, menegaskan bahwa sujud kepada selain Allah adalah haram dan bentuk penghormatan fisik seperti ruku’ atau menunduk berlebihan termasuk perbuatan makruh atau tercela karena menyerupai ibadah.

Syaikh Ibn Baz (Majmu’ Fatawa, 5/377) menyebut:

“Tidak boleh bagi seorang Muslim menundukkan tubuhnya di hadapan orang lain, karena itu menyerupai ruku’. Penghormatan yang benar adalah dengan salam, jabat tangan, dan kata-kata baik.”

Dengan demikian, meski Islam menganjurkan adab dan tawadhu’, bentuknya tidak boleh meniadakan kehormatan manusia itu sendiri. Islam menempatkan penghormatan pada posisi spiritual dan moral, bukan fisikal yang ekstrem.

Antara Substansi dan Simbol: Evolusi Bahasa Hormat

Perdebatan antara generasi santri tradisional dan Gen Z bukan semata konflik antara tua dan muda, melainkan benturan bahasa simbolik adab. Dalam pesantren, adab kerap dimaknai melalui gestur fisik: menunduk, menunggu giliran bicara, atau berjalan dengan sopan di hadapan kiai.

Bagi mereka, tubuh menjadi alat pengendalian ego. Namun, bagi generasi digital, kesopanan justru diukur melalui sikap mental: mendengarkan, berdiskusi dengan santun, dan menghargai waktu guru.

Fenomena ini mengingatkan pada pesan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim:

“Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarrah.”

Artinya, tawadhu’ (rendah hati) adalah perkara batin, bukan gerak tubuh yang berlebihan. Oleh karena itu, tawadhu’ adalah perkara batin, dan gestur fisik yang berlebihan hanyalah simbol kosmetik.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan dalam al-Halal wal-Haram fi al-Islam:

“Adab kepada ulama adalah kewajiban, tetapi adab itu tidak boleh melampaui batas yang menjadikan manusia disembah, dipuja, atau dianggap suci dari kesalahan.”

Dengan demikian, penghormatan terbaik dalam Islam adalah adab hati dan intelektual: berbicara sopan, tidak membantah dengan kasar, serta meneladani akhlak guru dalam ilmu dan amal.

Hormat bukan berarti jongkok, tapi menundukkan ego.

Kesenjangan Narasi dan Jalan Tengah

Perdebatan soal jalan jongkok dan berlutut di pesantren memperlihatkan adanya missing link antara tradisi dan generasi. Lembaga pendidikan sering kali menanamkan adab sebagai “perintah absolut” tanpa menjelaskan makna filosofis di baliknya.

Sementara Gen Z yang tumbuh kritis merasa “dipaksa patuh tanpa penjelasan”. Di sinilah terjadi kesenjangan komunikasi nilai. Menurut KH. M. Quraish Shihab, adab dan penghormatan dalam Islam adalah fungsi dari akhlak, bukan ritualisasi tubuh.

Dalam tafsir Al-Mishbah, beliau menulis, “Tawadhu’ yang lahir dari pengetahuan dan keikhlasan adalah ibadah. Tapi jika tawadhu’ dijadikan simbol untuk menuntut ketaatan, ia berubah menjadi riya’ atau feodalisme.”

Untuk menjembatani dua dunia itu, lembaga pendidikan perlu melakukan reformasi adab, mulai dari menjelaskan makna adab secara kontekstual, bukan simbolik. Menetapkan batas hormat yang tidak melampaui syariat, serta menanamkan adab hati—disiplin, sopan, dan rendah hati—sebagai kurikulum utama.

Sementara bagi generasi muda, penghormatan harus tetap dijaga: bukan dengan menolak tradisi secara membabi buta, tetapi dengan mengkritisinya secara berilmu dan beradab.

Saatnya Dialog, Bukan Benturan

Kontroversi “santri jalan jongkok” bukan sekadar debat tentang gestur tubuh. Ia mencerminkan benturan dua sistem nilai: tradisi hierarkis yang menekankan penghormatan simbolik dan egalitarianisme Gen Z yang menuntut keadilan dan kesetaraan.

Islam sejatinya tidak menolak hormat, tapi juga tidak membenarkan perendahan diri. Kuncinya ada pada keadilan adab: memuliakan tanpa menyembah, menghormati tanpa meniadakan diri.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian.”

(HR. Muslim, no. 2564)

Maka, hormat sejati adalah menjaga kemuliaan guru dan murid sekaligus, dengan hati yang bersih, ilmu yang jernih, dan tubuh yang tegak di hadapan kebenaran. Karena adab, bila dipahami dengan ilmu, akan melahirkan kehormatan Bersama, bukan ketundukan yang buta.

Begitu pun sebaliknya, ilmu tanpa adab hanya akan melahirkan arogansi intelektual yang kering dari keberkahan, kehilangan ruh kemanusiaan, dan jauh dari cahaya hikmah.(*)