Oleh: Haryudi S.H.I., M.Han, Pendiri KontenPositif.com

Gelombang diskusi setelah artikel “Antara Adab dan Ghuluw” mengungkap fenomena menarik di ruang digital. Banyak pembaca muda, terutama dari kalangan generasi Z yang begitu cepat menghakimi, mengutip, bahkan “membantah” tradisi keilmuan hanya bermodalkan satu-dua artikel, satu cuplikan video, atau satu thread viral.

Fenomena ini melahirkan apa yang bisa disebut “Ego Digital”, sebuah fase ketika semangat kritis yang semestinya produktif justru berubah menjadi arogansi intelektual. Ironisnya, niat awal untuk “mencari kebenaran” justru berakhir pada perang opini. Ini adalah bentuk ‘Ghuluw’ (berlebihan) yang lebih halus, bukan pada fisik, melainkan pada pikiran. Akibatnya, yang lahir bukan pencerahan, melainkan kesombongan baru, seperti merasa paling kritis, paling tahu, dan paling ilmiah.

Padahal, sebagaimana disebutkan dalam artikel sebelumnya tentang ghuluw (berlebihan) tidak hanya terjadi dalam penghormatan fisik, tetapi juga dalam pengetahuan. Nah, bahaya terbesar dalam era fast-check bukan terletak pada tradisi yang dikritik, tetapi pada hati si pembaca yang sering kali tidak sadar telah menjadikan kritik sebagai topeng ego.

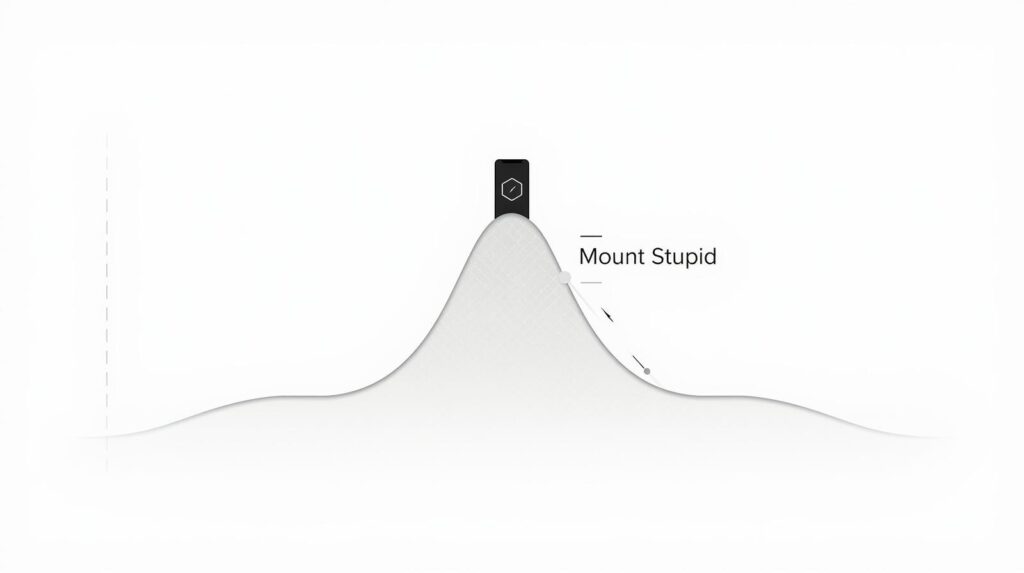

Sisi Gelap Fast-Check, Ketika Dunning-Kruger Effect Bermigrasi ke Timeline

Dalam riset psikologi kognitif, fenomena ini dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect. Sebuah studi oleh Justin Kruger dan David Dunning (Cornell University, 1999) menunjukkan bahwa orang dengan tingkat pengetahuan rendah sering kali memiliki keyakinan diri yang berlebihan terhadap pemahamannya.

Dalam konteks digital, efek ini bermigrasi ke timeline dan comment section, misalnya seseorang merasa mampu mengoreksi ulama, sejarawan, bahkan saintis, hanya karena membaca satu fakta, infografik atau menonton tayangan video berdurasi 60 detik.

Fenomena ini kini dikenal sebagai “Digital Dunning-Kruger”, diperparah oleh budaya fast content dan information overload. Dalam penelitian terbaru di Frontiers in Psychology (2022), disebutkan bahwa paparan berlebihan terhadap informasi parsial di media sosial menurunkan kesadaran metakognitif atau kemampuan seseorang untuk menyadari keterbatasan ilmunya sendiri.

Kombinasi antara kecepatan informasi dan minimnya verifikasi melahirkan “Know-It-All Syndrome”. Orang tidak lagi mencari kebenaran, melainkan kepastian yang menguatkan pandangannya. Inilah bentuk baru dari confirmation bias yang berkembang di ruang digital, bias yang membuat seseorang hanya percaya pada sumber yang sejalan dengan egonya.

Melawan Ghuluw Intelektual, Konsep Kibr dalam Etika Digital

Jika pada artikel sebelumnya tentang ghuluw dibahas dalam konteks fisik yakni berlebihan dalam penghormatan (kasus Trans 7 Vs. Ponpes Lirboyo) maka kali ini kita masuk pada bentuk yang lebih halus yaitu ghuluw dalam pengetahuan.

Ghuluw intelektual terjadi ketika seseorang menganggap ilmunya paling murni, argumennya paling sahih, dan sudut pandangnya paling rasional. Padahal dalam tradisi keilmuan Islam, kesombongan semacam ini dikenal sebagai kibr, penyakit hati yang menghancurkan keberkahan ilmu.

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi.” Seorang sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai pakaian indah dan sandal bagus?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.” (HR. Muslim)

Saat ini, kesombongan intelektual memiliki wajah yang modern, misalnya menyerang sebelum memahami, mengutip tanpa membaca konteks, dan menolak pandangan lain tanpa menelusuri argumen. Dalam literatur tasawuf kitab Ihya’ Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali menyebut bahwa penyakit ini sebagai ‘ujub atau rasa kagum terhadap diri sendiri hingga menutup pintu belajar.

Dalam ruang digital, ‘ujub termanifestasi melalui gaya komentar yang sinis, meremehkan, dan merasa superior secara intelektual. Bahkan, ulama tasawuf klasik menegaskan bahwa ‘ujub lebih berbahaya daripada syirik kecil, sebab ia menjadikan manusia menyembah dirinya sendiri melalui pikirannya.

Hukum Slow Content: 4 Langkah Praktis Menerapkan Tawadhu’ Intelektual

Jika fast-check melahirkan arogansi, maka penawarnya adalah slow content, pendekatan sadar dalam mengelola informasi dan reaksi. Dalam konteks keilmuan Islam, ini sejajar dengan konsep tawadhu’ intelektual, yakni kerendahan hati terhadap ilmu dan sumber-sumbernya.

Berikut ini ulasannya tentang empat langkah praktis “Hukum Slow Content” yang bisa diterapkan Gen Z di era scroll and react:

- Audit Niat sebelum Kritik: Sebelum menulis komentar atau opini, tanyakan pada diri sendiri: “Apakah ini untuk mencari kebenaran atau sekadar menunjukkan bahwa aku lebih pintar?” Dalam tasawuf, niat adalah jantung amal. Kritik tanpa niat yang bersih hanya memperbesar ego.

- Audit Sumber dari Tiga Sudut Pandang: Jangan percaya pada satu sumber tunggal. Dalam epistemologi Islam, ta’akkul (penggunaan akal) harus disertai tatsabbut (verifikasi). Setiap pernyataan wajib ditimbang dari minimal tiga perspektif: akademik, keagamaan, dan sosial.

- Audit Bahasa: Gantilah bahasa menyerang dengan bahasa bertanya. Seperti yang dikatakan Imam Syafi’i, “Pendapatku benar tapi bisa salah; pendapat orang lain salah tapi bisa benar.” Retorika yang sopan adalah bentuk adab terhadap ilmu.

- Audit Kecepatan: Jangan terburu-buru menilai. Dalam era digital, jeda berpikir menjadi kemewahan baru. Syaikh Abdul Qadir al-Jailani mengajarkan, “Diam sejenak sebelum berbicara adalah bagian dari hikmah.” Gunakan waktu itu untuk menimbang, bukan menyerang.

Dengan empat langkah ini, maka fast-check niscaya akan berubah menjadi fact-check sejati, bukan sekadar cepat, tapi tepat, beradab, dan berimbang.

Ilmu Tanpa Adab: Arogansi, Bukan Pencerahan

Penting diingat bahwa tujuan akhir dari ilmu bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan menundukkan ego di hadapan kebenaran. Dalam dunia yang serba cepat, kecepatan berpikir tanpa kedalaman hati hanya akan menimbulkan kebisingan baru.

Dalam Islam, ilmu sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa besar kerendahan hati kita setelah tahu. Tawadhu’ intelektual adalah bentuk tertinggi dari adab terhadap ilmu, di mana manusia menyadari bahwa setiap pengetahuan yang benar selalu bersumber dari Allah, bukan dari ego manusia.

Dengan demikian, ghuluw pengetahuan sama bahayanya dengan ghuluw ibadah. Jika yang pertama berpotensi menuhankan tokoh, yang kedua rentan menuhankan pikiran. Dan keduanya sama-sama menjauhkan manusia dari hakikat kebenaran.